【百年记忆】主题作品展示--水的变迁(党晓玲)

作者:党晓玲

中阳县水务局退休干部(中阳县委老干部局选送)

水的变迁

我是水利系统的一名退休女工,多年与水相伴,使我对水有着一种特殊的情感,经历时代的发展,也让我对水的变迁有了特殊的感悟。

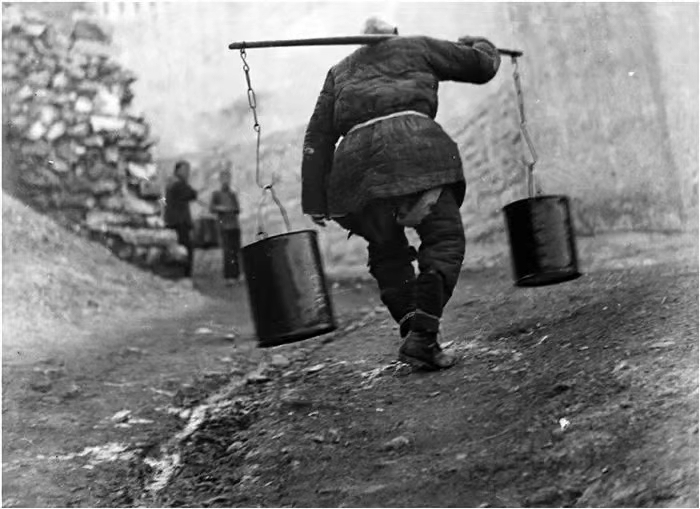

“自古山里三大愁,米似金豆水似油,娶个媳妇白了头”,这是过去农村人的真实写照。农村用水困难,一根扁担两只桶,一口大水缸,就是家家户户必备的吃水家当。每到集中供水的时候,男女老少担起扁担争先恐后又井然有序地取水灌水,形成村巷中一道独特的风景。夏日里,大姑娘、小媳妇、老大妈在河滩里、烈日下洗晒衣服、家长里短、谈笑风生,这样美好又艰苦的记忆一直贯穿我的童年。上高中时, 哥哥姐姐们外出,担水的任务自然落到我的肩上,由于力气小,一次只能接两个半桶,填满一口大缸需要我来回挑五六次,着实让我感受到了担水的不易。

(图片源自网络)

如今在党的富民政策引导下,农村家家接上了自来水,水龙头一开,水就流淌,流进田地里,流进水缸里,流进农民们的心田里。但土地需要雨水滋润,老农盼的还是风调雨顺。这不春天又到了,久不见雨水的大地,春雨显得那么金贵,让我真正感受到了大地的干渴,农民企雨啊!

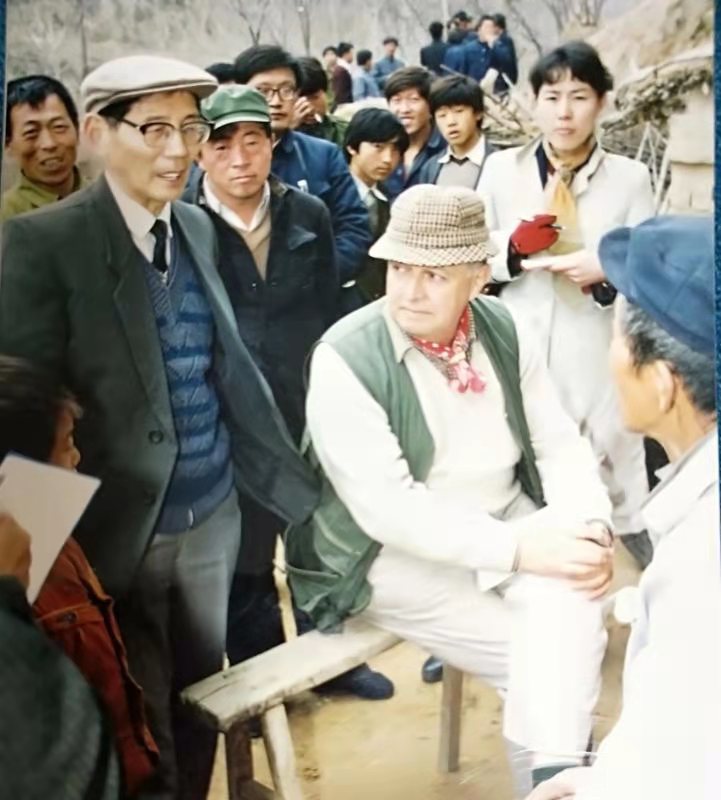

长大后我就职于水利部门,其职能就是解决农村人畜饮用水困难的问题,对农村的缺水现状了解了个透彻。歌谣中唱到“山沟沟泉水一点点流,提起个担水心里就发愁,十里路上那个吃水难啊……”一个壮劳力,每天担水便占用较多时间,严重束缚着农村的劳动力。为了真正解决农村的缺水问题,水利部门进行了全国性的水利普查。

水利普查是我国水利发展史上空前的、利国利民的、惠及子孙后代的德政工程,是对农村缺水问题的一次全面衡量,着重对什么村能提水、什么村能引水、什么村能蓄水进行技术勘测和因地制宜,对什么沟有水、什么渠水可利用、什么人家可蓄水做规划和投资。

对待这项工程我们就像盘点这些年所做的、所有的和以后所要利用的家底一样,从组织到宣传,从动员到培训,从经费到设备,从人员到技术,从专业到行业,从线路到对象,从方法到操作,每一个环节都做了详细的安排和部署。个体、企业、单位、村委,普查员遍布全县各行各业,我们做版报、写标语、发宣传画、印传单、上电视,利用一切可以宣传的途径,同时还收集了农业、统计、人口、国土、气象、林业、环保等资料,划分了地理区域,制定了普查细则,从采集到填表、从整理到装订、从审查到报送,一张张表格、一组组数据,这一切的一切都体现了我们普查员的劳动成果。正如《辘轳·女人和井》主题歌中所唱的那样,山上那条羊肠路,地里那间茅草屋,村前那条拐把子河,都在心里绕成了藤缠树,而村里的每条渠,地里的每口井,川里流趟不息的那条河,也在我们心里绕了一遍又一遍。饮水房、蓄水池、灌溉渠、机电井、矿泉井、地表水、地下水,居民生活用水,企业生产用水,农业灌溉用水、生态用水、自然用水都是普查的对象,那密密麻麻的数字,就像是一座座宝藏,要采掘、要挑选、要冶炼、要珍藏,在这些个藏区里没有歌声没有图画,有的只是艰辛和汗水。我们在普查的同时,也领略了一处处水利工程不是风景胜似风景的画面,既为清水贵如油而感慨,也为黄河之水天上来的壮观场面而陶醉。

时代在发展,祖国在壮大,吃水的事发生了巨大变化,从两只桶担水吃到自来水流淌吃,从铁盆洗衣到机洗衣,从大澡堂到家里的淋浴房,从粗放式灌溉到管灌喷灌滴灌自流引水,一次又一次的吃水变迁,都见证着祖国的成长和进步,繁荣和发展,祖国真伟大,我赞美我的祖国。

晋公网安备 14110202000137号

晋公网安备 14110202000137号

网友留言评论