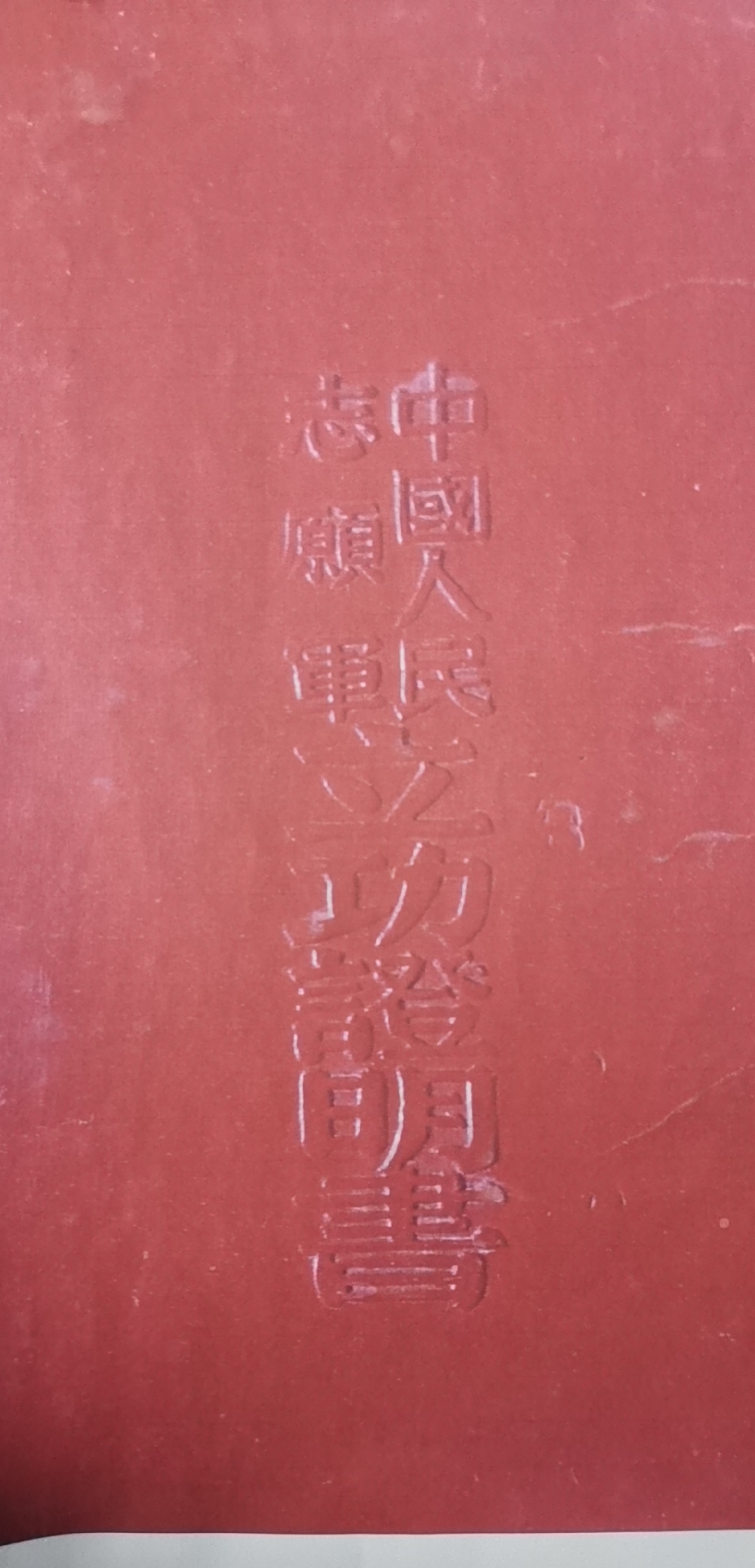

难以忘怀的记忆 ——抗美援朝老兵赵宗耀的故事

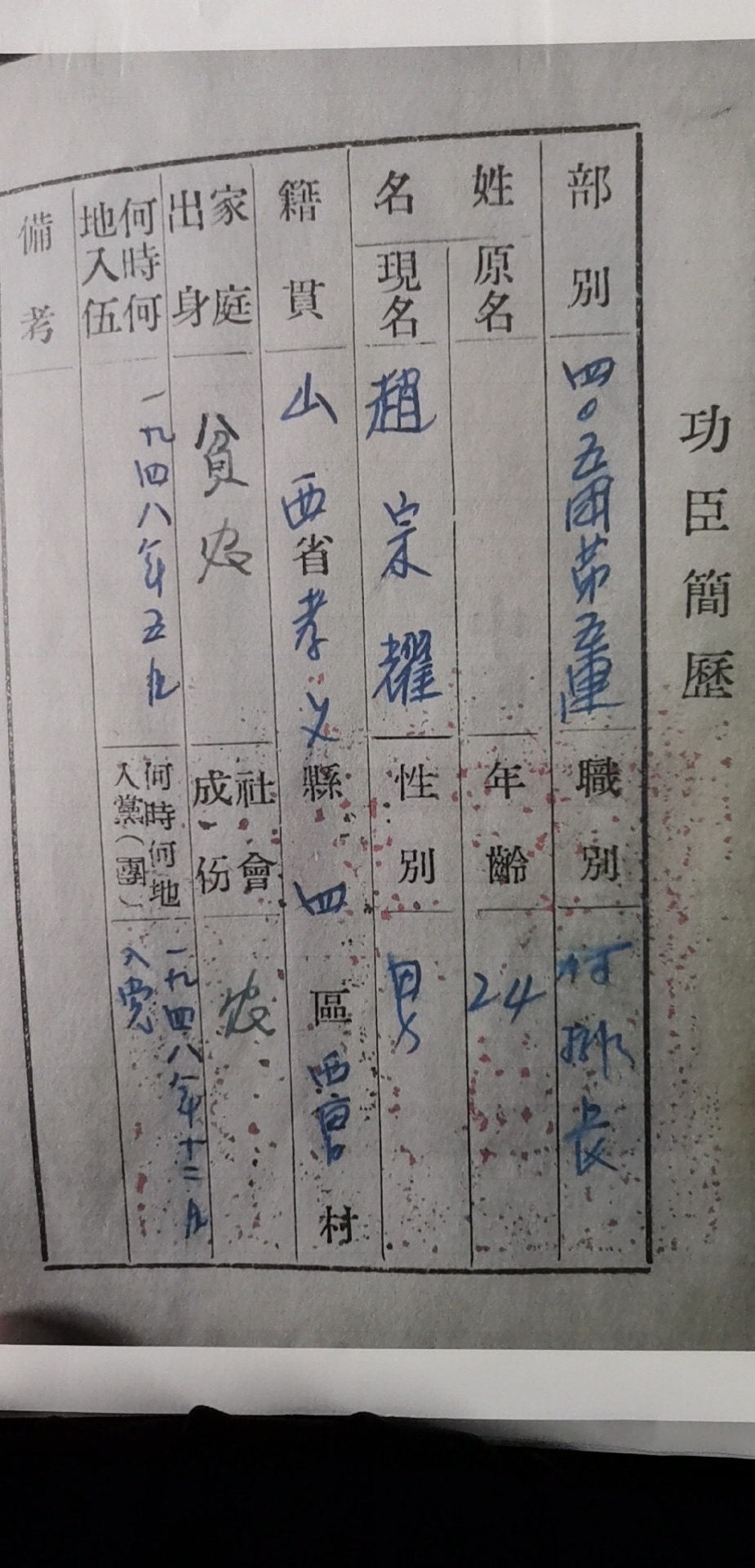

赵宗耀,中共党员,1929年7月出生于孝义市高阳镇西曹村,1948年5月在孝义入伍。1951年4月入朝参战,时任32师405团第5连3炮炮车长,不久405团划归九兵团建制,为兵团独立战炮405团5连,1951年10月就任该连指挥排副排长。在抗美援朝战争中荣立三等功一次。1952年12月回国到第五炮兵学校学习。1979年11月退出现役,在山西省孝义肉联厂任党委第一副书记,1990年8月离职休养。

1950年抗美援朝战争开始,第7军21师奉命改编为防坦克炮兵第31、32两个炮师,第62团改编为炮32师第405团。我所在第62团7连改为第405团第5炮兵连。部队经过爱国主义、国际主义教育后,于1950年11月从天水乘火车出发,经陕西、河南、河北开赴辽宁省锦西县进行战前训练。部队从天水初到东北,两地温差较大,加之由吃面粉改吃高粱米指战员有些不适应,好在那时部队指战员多数来自工农家庭,具有吃苦耐劳的本色。经过思想工作和发挥党员的模范带头作用,部队的思想稳定,情绪高昂。不久,连队的装备到位。指挥排配备炮队镜、望远镜、电话机等观察通讯器材,运输排配备大车和马。炮排4个班,各配备苏制76.2毫米防坦克火炮一门、骡马6匹以及土工作业工具。苏制76.2防坦克火炮(也称野炮)口径76.2毫米,初速680米/秒,最大射程13.3公里。火炮由骡马牵引。部队的装备配齐后,随即进入紧张的训练阶段。炮班的训练内容,首先是学习火炮的性能、构造、射击操作要领。各炮手有所侧重,重点是一炮手(瞄准手)的技术要领。炮班驭手的训练主要是骡马的饲养及牵引火炮的要领。在初步掌握基本技术后,进行野外实地综合演练。为适应入朝隐蔽作战需要,每日夜间我们到野外构筑工事,将火炮拉入阵地,拂晓前把火炮、人员伪装完毕,待上级检査完之后才返回陈地。最后还进行了实弹射击。

经过短期训练,在“卫祖国、保家乡”的号召下,部对于1951年4月24日由辽宁宽甸跨过鸭绿江进入朝鲜北部。由于部队是刚刚改装,毫无炮兵行军经验,又是第一次参加现代化立体战争,美军控制了制空权,道路、桥梁很多被破坏,加之朝鲜多山、多河,给炮兵行动造成很大困难。为防止敌机突袭,白天无法行军。每日黄昏开始行军,次日拂晓进入树林隐蔽宿营,天亮前必须例装完毕。每个炮班都有一块很大的炮布,到了宿营地把它支起来,全班人员都在里面休息。夜间行军要严格灯火管制,听到山上的防空哨发出的枪声,说明敌机要来了,要立即做好准备,采取必要防备措施。敌机发射照明弹,行军速度加快,并加大炮与炮之间的距离。最担忧的是因道路、桥梁被炸造成拥挤、堵塞。遇到这种情况,如不能很快疏通,一旦敌机轰炸,就会造成重大伤亡。从鸭绿江至三八线,沿途看到的村庄工厂几乎都被美机炸成一片废墟,更加激发了部队指战员对美帝国主义的仇恨。大约在7月初,我们连队顺利到达上级指定的地区,火炮完好,人员没有伤亡。只是由于吃不上蔬菜,缺乏营养不少战士得了夜盲症,给部队晚上行动增加了困难。为了加强步兵军属炮兵力量,中央军委将9个预备队炮兵团划归步兵军建制由步兵军指挥作战。第405团划归第9兵团各军,我们炮5连划归第9兵团第26军,由26军炮群指挥所直接指挥作战。

7月下旬,炮群指挥所下达作战命令,要求连队7月底前完成射击准备,8月1日打响。炮阵地选择在于德里半山腰,火炮呈梯形布。当时朝鲜已进入雨季,每天雨下个不停,给炮兵占领阵地造成很大困难。虽然战士们好几天雨构筑阵地己经很疲劳,但他们从来不向困难低头。火炮不能用骡马牵引就用人拉,一个班不行就用一个排,最后集中全连四个班的炮手和通信班炊事班的勤杂人员,把全连4门火炮推拉到各自的炮位上。经过全连指战员昼夜战,终于按时在8月1日打响入朝作战的第炮较好的完成了上级交给的任务,达到了预期目的。

在于德里阵地完成任务后,我部奉命向前转移阵地。由于入朝不久,对敌情、地形了解不多,竟然把阵地选择在敌人炮兵的个试射点上,阵地尚未构筑完备就遭到敌炮的袭击。炮群指挥员接到情况报告后批评说“那里是敌人炮兵的原点,你们怎么往敌人炮口上撞?不用3天,你们就得往下抬伤员。”并命令向前面山上转移。上山的道路狭窄,坡度陡,火炮又不能分解,要把近2000公斤的火炮运到山上,其难度确实很大。上级派来一个工兵连修整了道路,然后集中全连的炮手,前拉后推将我们二的两门火炮一步一步拉到山上。我们三班是基准炮,很快完成射击准备,向预定目标进行炮击。由于阵地比较突出,虽然伪装严密,但不久还是被敌机发现,4架敌机轮番向我三炮阵地轰炸,阵地周围的树木全被炸毁,但人员火炮没有受损完成对预定目标射击任务后,指挥所要求延伸射击,但炮击目标距离超出了火炮的最大射程,于是火炮必须再向前转移。阵地选择在一个山脚下,我们炮班首先构筑好炮阵地和人员的防空洞,然后集中人力把火炮拉下山,沿着一条马路向前推进约两公里进入发射阵地,而后由一炮手留下伪装火炮,其他人员到防空洞隐蔽待命。我们刚刚到达防空洞,还没有放下背包,就听到排炮弹在炮阵地爆炸,我急忙返回阵地,一面查看火炮,一面呼喊一炮手马五儿,告他火炮基本完好,只是一个火炮轮胎被炮弹炸了一个大口子。可没有听到回音,近前一看,马五儿同志已经倒在草从中牺牲了。马五儿同志的牺牲,对我们炮3班是个重大损失,其他炮手缺员谁都可以代替的,因为火炮的诸元装定、瞄准击发都要由一炮手完成,火炮打的准不准一炮手的操作是关键。马五儿同志是一名中共候补党员(牺牲后追认为正式党员),在全班十多名同志中,他的技术水平第一,思想工作表现第一,体质也是全班第一。大家都认为失去这样一位战友而悲痛,决心化悲痛为力量,在战斗中消灭敌人,为牺牲的战友报仇。就在马五儿牺牲后的第二天,炮群指挥员下大了作战命令。同志们不顾敌人炮火袭击,克服夜间射击没有照明器材和不少同志患夜盲症、炮手严重减员的困难,把一发发带着仇恨的炮弹准确快速地发射到敌人的阵地上,较好的完成了上级赋予的任务,受到步兵同志的好评。马五儿烈士的遗体埋葬在阵地附近的山坡上,听说朝鲜停战后,迁葬于志愿军烈士陵园。

不久我调到指挥排工作,奉命前往金城以西开设侧方观察所。开始把观察所选择在590.3高地,那里观察视线好,还有一个很大的防空洞,省的再构筑工事。我们连长看了,认为虽然观察视线好,但位置比较暴露,容易受到突袭或敌人的炮击。根据连首长指示,最后把观察所选定在590.7高地,并构筑了人员隐蔽部和观察掩体。没过多久,590.3高地遭到敌炸,防空洞内的十多名同志全部牺牲。由于连长的果断决策,使我们排幸免于难。1952年秋季,我们受命支援步兵攻打424.2高地。为了给敌人以突然的袭击,我们没有按常规进行试射,而是利用试射点求出目标诸元,直接进行效力射。待做好一切准备,便向阵地下达了射击口令,随着炮群指挥所一生令下,我们的两门炮对准目标实施猛烈的轰击。虽然我们只用了两门炮,但我们的火炮发射速度快,每分钟两门火炮可以射出50发炮弹。3分钟火力急袭就有100多发炮弹在敌人的阵地上爆炸。战斗持续了一夜,天亮时传来步兵的表彰电话,说我们炮打的好,打死打伤200多敌人要给我们请功。为了配合步兵打扫战场,要求我们每隔5分钟向纵深打几发。我们担心敌人吃了亏会来报复,提前做好防备。果然不出所料,刚打了几发,敌人的飞机就来了,紧接着敌炮就向们的阵地非常坚固,加之早有防备,人员、火炮都没有损失。我们连设在五圣山的主观察所,在指挥火炮支援上甘岭战役战斗中,出色完成了上级赋予的任务,并受到步兵的同志的称,其间还击毁敌坦克一辆。上级给连长安士海同志的称赞,其间还击毁敌坦克一辆。上级给连长安士海同志荣记三等功。

1952年1月,我们奉命从三八线撤下,开往元山担负守备海防的任务。不久我接到回国学习的调令。同第二十四军回国学习的同志一起,经阳德、平壤回到祖国辽宁省安东(今丹东)市第九兵团招待所,从此离开了教育培养我多年的连队。我在这个连队战斗、生活了近5个年头,跟随连队从华北到西北,从西北到东北,从东北战斗到朝鲜,由地方部队上升到野战部队,由步兵改编为炮兵。尽管连队在成长中部队番号对变,但我一直战斗、生活在这个连队,我很怀念我的连队,怀念那些牺牲的战友。他们为了履行我党我军为人民服务的根本宗旨,为了一个共同的革命目标,把汗水热血洒在了祖国的大江南北的异国他乡的土地上。他们没有看到胜利的那一天,没能分享社会主义建设的成果。正是战友们的这种精神,激励我成长进步,成为一名无产阶级先锋队战士,并且从1949年5月13日转为正式党员起,一直担任这个连队支部委员和青年团书记。我在解放战争中荣立一等功1次,在抗美援朝战争中荣立三等功1次。(部分内容来源:山西志愿军老同志回忆录)

晋公网安备 14110202000137号

晋公网安备 14110202000137号

网友留言评论